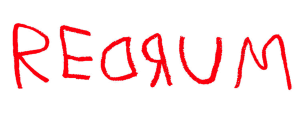

Tengo un amigo que vive en mi boca. Me dice: «¡Redrum, redrum!», y eso me asusta. Cada día me interrumpe cuando trato de concentrarme en cualquier otra cosa, y por las noches dice: «¡Redrum, redrum!», y así tampoco puedo dormir. Hace meses que intento terminar mi novela, pero cuando consigo un poco de silencio y me llega algo de inspiración, susurra: «¡Redrum, redrum!», y con mi mano tacha los párrafos que tanto me costó escribir. Después me convence de que no eran buenas líneas, que mañana saldrá algo mejor, y añade: «¡Redrum, redrum!», y me olvido de lo desgraciado que soy. Luego, en el trabajo: «¡Redrum, redrum!», y siento ganas de incrustarle la grapadora a mi jefe entre los dientes. Haciendo la colada: «¡Redrum, redrum!», y me apetece llenarle a ese otro tipo el gaznate con detergente. En el bar: «¡Redrum, redrum!», y me sorprendo pensando en a cuántos podré cargarme con una botella rota antes de que consigan detenerme. Frente al espejo busco en mi mirada quizá un viso de la suya, y entonces dice: «¡Redrum, redrum!», y no sé dónde esconderme. En el desayuno: «¡Redrum!», y el café me quema en las encías. En la ducha: «¡Redrum, redrum!», e imagino cuánto champú habré de beberme para que se calle uno de estos días. Cogí el coche y me largué, más allá de las afueras, a un hotel en las montañas. Alquilé la doscientos treinta y siete y, sin más, me tumbé en la cama. «¡Redrum, redrum, redrum!», me dije esta vez, a mí mismo, y hundí mi rostro contra la almohada.

ESTEBAN REY